紀念抗日領袖莫那·魯道犧牲93週年

9月3日,抗戰勝利紀念日,我們來到了位於南投縣仁愛鄉公所這邊的莫那·魯道纪念公園,他是抗日英雄。

進入牌樓,迎面是莫那·魯道的銅像,右邊還有原住民抗日群像,記述土著鄉民保家衛國的故事。

莫那·魯道,1882年出生在臺灣南投仁愛鄉的霧社部落。

1895年,甲午海戰後,清政府與日本簽訂了喪權辱國的《馬關條約》,割讓“臺灣全島及所有附屬各島嶼”給日本。當時臺灣本島上,臺灣巡撫唐景崧聯合丘逢甲等官員,帶領守軍頑強抵抗,當地居民也自發抗日,保衛寶島、反抗割臺。“乙未之役”等保臺抗日運動失敗,日本逐漸在臺灣穩固了統治,派遣官員、學者、工程師、商人等各界精英,實行“理蕃政策”,由員警負責管理“蕃地”,強迫學習日語,強迫接受日本的風俗習慣;將分散的土著居民集體起來,實行集團移住,同時嚴格控制交易流通,禁止狩獵採集等生產方式,推廣先進的工農業生產模式,建設基礎設施,開發礦產等。1929年起,日本殖民當局在霧社等地大肆掠奪森林和礦藏等資源,壓榨和淩辱高山族同胞從事非人的勞動,激發了土著部落的奮力反抗。

1930年10月27日,霧社賽德克族馬赫坡社的首領莫那•魯道率領賽德克族的6個部落,在黎明即將到來之際,發動了起義,襲擊日本員警派出所13處,殺死殺傷日本人160名,搶奪槍支180支、彈藥23000發,破壞電線和通信設施,引起各方震動。日本殖民當局出動軍警1400多人,還動用飛機大炮,甚至使用化學毒氣實施鎮壓。莫那·魯道率領同胞用劣勢武器,憑藉山林險隘頑強抵抗了36天,最後在山洞飲彈自盡。史稱“霧社事件”。

1934年莫那·魯道遺骸被發現,日軍將遺骸曝曬,並運到臺北帝國大學(臺灣大學的前身)當作研究標本。臺灣光復後,莫那·魯道才在1973年歸葬故里,臺灣省主席謝東閔親自擔任主祭。

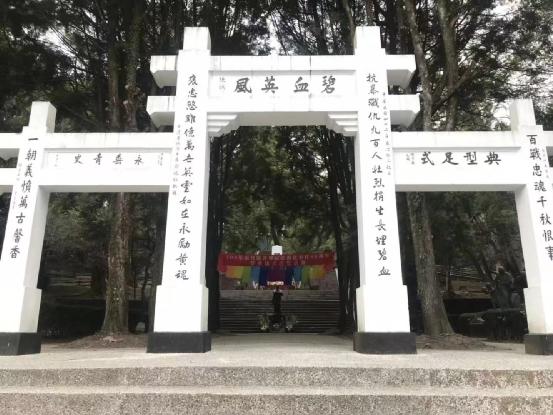

霧社山胞抗日起義紀念碑

莫那·魯道墓地

(圖文:中華商報社)

|

上一條:兩岸尋親故事

下一條:台中市政府大廳濃濃的年味 |

返回列表 |