e

9月1日,兩岸媒體人在通天岩“江南第一石窟”石碑前合影留念。

通天岩石窟開鑿於唐朝,興盛於北宋,至今保留著唐朝至宋代的石龕造像359尊,宋代至民國的摩崖題刻128品,被專家譽為“江南第一石窟”,是國家重點文物保護單位。觀心岩、忘歸岩、龍虎岩、通天岩、翠微岩五大岩洞文化底蘊豐厚、歷史遺跡豐富,蘇東坡、陽孝本、王陽明、蔣經國等歷史名人也曾在此留下了眾多遺跡。

8月31日,來自聯合報系、旺旺中國時報、中國臺灣網、華夏經緯網、中新網等媒體記者一行近20人來贛州參訪采風,開啟了為期六天的“2024兩岸媒體陽明文化江西行”。

尋訪陽明足跡,領略中華文化,“2024兩岸媒體陽明文化江西行”奔赴章貢、贛縣、崇義、大庾等贛州市轄縣區訪問。

客家搖籃 江南宋城——贛州

八境臺是贛州城標誌景觀。站在八境臺上,既可看見章江、貢江二水合流為贛江,宏偉且壯觀,奔湧而下的贛江浩浩蕩蕩通過鄱陽湖匯入長江。贛江是江西最大的河流,故江西簡稱“贛”。贛州也因為贛江由虔州更名贛州。

贛州有中國大陸當今保存最完好的北宋城,尤其是宋代文物最多的一座濱水城市,走進贛州古城如置身“宋城博物館”,故有“江南宋城”之譽。

贛州是千年客家的搖籃。這裡是客家先民從中原南遷到達的第一站,是客家誕生地和大本營之一,是客家文化的主要發源地和傳承地,客家人占贛州總人口的95%以上,總數超過900萬人,是全國最大的客家聚居地。

贛縣,亦以贛取名,是千里贛江第一縣。

9月1日下午,贛縣客家文化園迎來了兩岸媒體人,兩位洪姓兄弟找到了屬於他們的客家洪姓。

贛州,是王陽明“立德、立功、立言”的重要實踐地,王陽明心學的主要形成地,王陽明“知行合一”思想的主要成熟地。

通天岩景區內的王陽明塑像,陽明先生在此結廬講學。

王陽明(1472-1529),名守仁,字伯安,是明代著名的哲學家、思想家、軍事家和教育家。官至南京兵部尚書,封新建伯,諡文成。正德十一年至十六年間,他巡撫、提督南 贛 汀 漳等地,平息了江西、福建、廣東、湖廣四省邊界山區的大規模“匪亂”,平定寧王朱宸濠叛亂,為維護明代中期的社會穩定發揮了重要作用。王陽明是陸王心學之集大成者,精通儒家、佛家、道家,善統軍征戰,是中國歷史上罕見的全能大儒,他構建了以“心即理”、“知行合一”、“致良知”三大命題為核心內容的心學理論體系,對後世中國乃至東南亞地區思想文化的發展,都產生了廣泛而深遠的影響。

正德十一年(1516年)九月,朝廷授王陽明為都察院右僉都禦史,巡撫南、贛、漳、汀。十二年(1517年)正月,王陽明來到南贛。

這是王陽明第三次進入江西,四十四歲的守仁叱吒南贛,謀定而後動,攻心為上,僅用八個月的時間就平定了山匪。

面對生靈塗炭,王陽明喊出了“破山中賊易,破心中賊難”。於是,他治縣安邦,把安撫百姓作為他重要的工作。他用心學編制了十家牌法,維穩治安,並通過辦學和興修水利,啟迪聖賢,教化百姓,傳播文明,改善民生,發展經濟。他廣為傳播“致良知”心學,主張知行合一。

陽明之城——崇義

崇義縣被譽為陽明之城,王陽明先生親手肇建。

9月2日,從章貢區出發前往崇義縣,行至齊雲山腳,乘坐大巴的兩岸媒體人被通知改換小車走入崇義山區。一路山路彎路,山勢峭峻。

齊雲山,是贛南最高的山,海拔2061米,山頂雲霧繚繞。

來到思順鄉齊雲山村桶岡,再徒步行走20分鐘,進入“平茶寮碑文化主題公園”核心區。

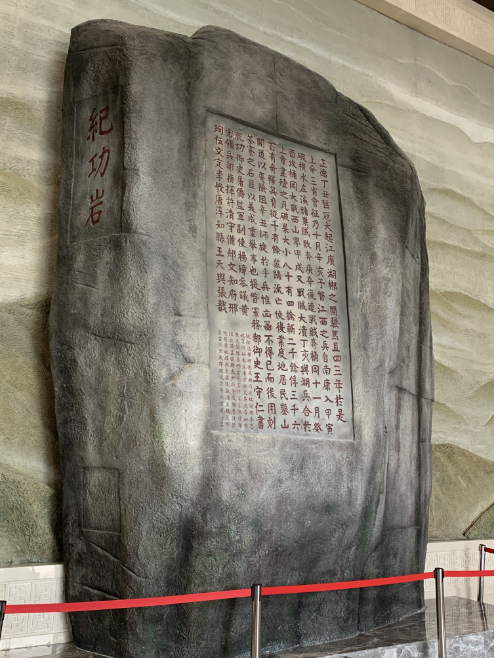

一塊巨石矗立在面前,聽導遊介紹,這是現今留存的最大的王陽明碑刻,刻有王守仁親筆手書的“平茶寮”碑文,謂之《平茶寮碑》,又稱“紀功碑”。碑文記載了王陽明率領部隊和民兵平定山匪的故事:正德丁醜,猺寇大起,江、廣、湖、郴之間騷然且四、三年,於是上命三省會征。乃十月辛亥,予督江西之兵自南康入。甲寅破橫水、左溪諸巢,賊敗奔;庚申複連戰,賊奔桶岡,十一月癸酉攻桶岡,大戰西山界。甲戎,又戰賊大潰。丁亥,與湖兵合於上章,盡殪之。凡破巢大小八十有四,擒斬二千庾,俘三千六百有奇。釋其脅從千有庾眾,歸流亡使複業。度地居民,鑿山開道,以夷險阻。辛醜,師旋。於呼!兵惟兇器,不得已而後用。刻茶寮之石,匪以美成。重舉事也。提督軍務都禦史王守仁書。

落款除王守仁外,還刻有三十七位官員的名字,為眾將士剿匪記功。石碑刻於1517年,距今已有507年。

為實現地方久安長治,正德十二年閏十二月初五,王陽明親筆上疏《立崇義縣治疏》奏割大庾、南康、上猶三地立崇義縣。

沒有王陽明就沒有崇義縣。為紀念這位不朽的陽明先生,崇義縣被中國明史學會等單位授予陽明文化國際論壇的永久會址。

走進崇義縣博物館良知樓,與走到思順鄉桶岡是同樣的感覺,仿製的“平茶寮碑”赫然入眼,仿佛又穿越了時空。

崇義縣積極將陽明文化元素融入城市文化建設,傾心打造了陽明主題“一城(陽明心城)一寨(左溪陽明寨)一館(王陽明展館)一院(陽明書院)一山(陽明山)一湖(陽明湖)一園(知行公園)一碑(平茶寮碑)”等“八個一”文化景觀,是名副其實的“陽明聖地”。每一處都是與王陽明有關的遺址,閃耀著陽明心學的光輝。

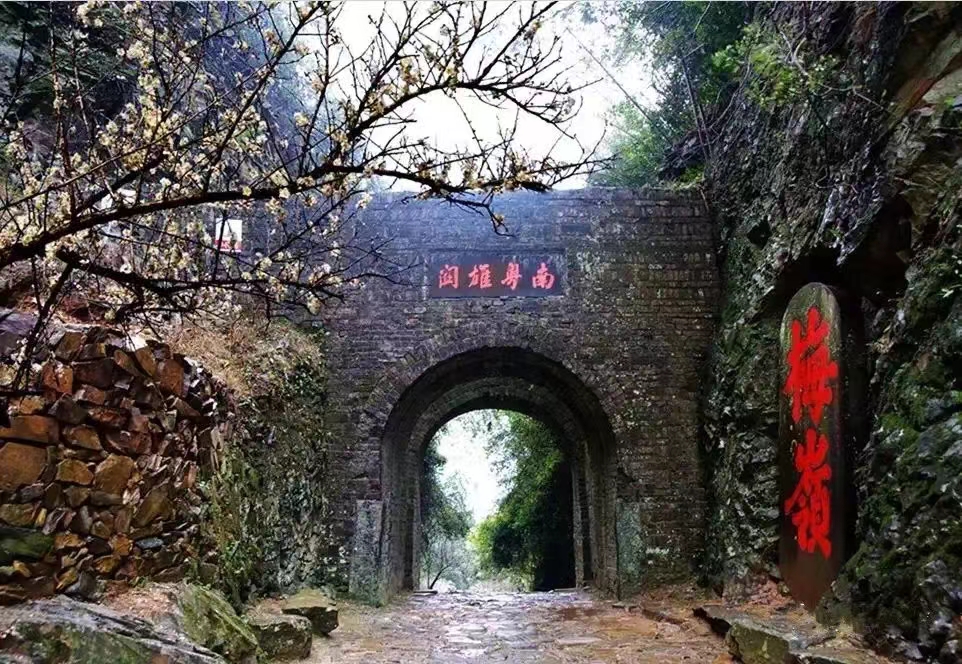

水路重鎮——大庾

大庾嶺驛道是把長江水系與珠江水系連結起來的水陸交通樞紐,直接促成了著名的“海上絲綢之路”。內地豐饒的物產,特別是享譽世界的絲綢、茶葉、藥材、陶瓷工藝品等,通過大庾嶺梅關古道運往海洋,走進遙遠的南亞、中東、歐洲等世界各地,外面的物產也會從這條通道沿章水下贛江,出長江,運往中原。

當年唐明皇的寵妃楊玉環愛吃的荔枝,就是經大庾梅嶺古道傳遞的。

明·桑悅《重修嶺路記》說:“庾嶺,兩廣往來襟喉,諸夷朝貢,亦於焉取道。商賈如雲,貨物如雨,萬足踐履,冬無寒土。”

大庾縣名是由南安縣沿革而來的,三國吳嘉禾五年(236年)建縣時就稱南安縣,是南安府衙所在地。南安,面積不大,但早在新石器時代,就有人類居住與活動。

公元前112年(漢元鼎5年),西漢將軍庾勝,奉漢武帝之令守橫浦關(在今大余縣),期間,在嶺上建寨,嶺下築城,故城名就叫庾將軍城,嶺稱庾嶺、大庾嶺,縣叫大庾縣。

9月3日,車至大庾縣。來到陽明先生落星往生處。

大余縣委彭鋼副書記在“陽明心園”建設規劃圖前,向兩岸媒體介紹大庾縣的輝煌歷史和未來的創新發展。

大庾縣中朱定路老師講述:陽明先生跟大庾非常有淵源,他曾三次到大庾,第一次是1517年平判匪亂,第二次是1527年去廣西路過,看到這裏經過他治理,十年後已經發生很大的變化,於是寫下了《過峰山城》這首詩。

第三次是明嘉靖七年十月(1528年12月),重病在身的王陽明上疏了最後一次請告後,未等朝廷批准,就匆匆踏上回歸故里的路程,先後經南寧、梧州、廣州,沿韶關、南雄越過梅嶺到達江西南安府,最終因病體不支,在南安府大庾縣的青龍鋪去世。

史書記載:明嘉靖七年十一月二十九日(1529年1月9日)早晨八時左右,王陽明叫周積至身邊,閉目沉默了很久後,張開眼睛說“吾去矣!”悲痛萬分的周積問王陽明還有什麼要交代的,王陽明微微一笑:“此心光明,亦複何言?”很快瞑目而逝,終年五十七歲。

面對生死,王陽明泰然自若,含笑瞑目。他昇華了自己,照亮了後世,指引著現代社會理性地作出正確的選擇和执行善良的行動。

王陽明落星亭,位於大庾縣青龍鎮章江河畔。

1992年4月30日,由日本斯人會與浙江省社科院組織“日中聯合王陽明遺跡日中聯合學術考察團”成員來江西大庾縣青龍鎮的章江岸邊認真考證後,大庾縣政府建議在王陽明去世處修建紀念碑亭,得到日本九州大學名譽教授、日本當代儒家岡田武彥的贊同。岡田先生回國後發出倡議,經日本友人和民間團體慷慨出資,由浙江省社科院協助,“王陽明落星亭”於1994年5月在青龍鎮的章江河畔修建完畢。

在大庾縣青龍鎮章江古碼頭,滔滔江水訴說著昔日的繁華。大庾縣中朱定路老師解說:蔣中正、經國父子曾到此拜謁陽明先生。

在大庾縣青龍鎮章江古碼頭,滔滔江水訴說著昔日的繁華。大庾縣中朱定路老師解說:蔣中正、經國父子曾到此拜謁陽明先生。

缅怀經國先生

蔣經國先生是陽明心學的踐行者。

民國二十八年(1939年)到三十三年(1944年)蔣經國先生因江西省政府主席熊式輝舉薦,被任命為江西省第四區行政公署巡察專員即贛南行署專員,主政贛州長達六年。經國先生到贛州後大力推行新政、掃蕩娼黃賭毒、提倡新生活、發展生產、訓練新兵,整個贛南風氣為之一新,成為抗戰堅實的後方。

“在贛南,我一共步行了2850里路,經過了974座橋,其中有714座是要修理的,有84條路是不能走人的。”蔣經國腳穿草鞋,走馬上任,遍訪贛南11縣的每個角落。1940年11月,第四區擴大行政會議制定了《建設新贛南第一次三年計畫》,蔣經國提出了要在三年內實現“五有”目標:人人有工做、人人有飯吃、人人有衣穿、人人有屋住、人人有書讀。

至今,主政過贛州和臺灣的蔣經國先生,依然是在地評價最高的政治人物。

參加兩岸媒體陽明文化江西行活動,心靈遭遇到強烈地震撼。奔走兩岸,陽明文化隨處可見,陽明心學熠熠生輝,成為兩岸交流、和平發展的重要文脈。(江帆)

本文作者在贛州蔣經國先生舊居留影。

|

上一條:攜手同心 共創未來——第十九屆贛臺經貿文化合作交流大會在廬山開幕

下一條:2025兩岸(廬山)青年交流發展大會開幕 |

返回列表 |