淨居寺位於江西省吉安市青原山,初名“安隱寺”,始建於唐代,後宋徽宗賜名“淨居寺”。淨居寺由禪宗之南宗六祖慧能大師的弟子行思禪師創建,是禪宗青原派系祖庭,並由此分出曹洞宗、雲門宗、法眼宗三大宗派,影響遠及朝鮮、日本和東南亞(注:五代時傳入朝鮮,南宋時傳至日本)。

2023年9月21日,中華商報社社長王延華一行參訪淨居寺。

在淨居寺代理住持演常法師引領下,進入山門,首先映入眼簾的是王陽明手書“曹溪宗派”四字石碑,與江西詩派始祖黃庭堅描寫青原山淨居寺的詩句“水猶曹溪味,山自思公開”相互印證。石碑兩邊有兩株參天古柏樹,相傳為七祖行思親手種下,樹齡已有1300多年,依然茂盛。

行至天王殿前,演常法師輕輕地說:今天桂花開了。

淡淡的桂花香飄過來,使我們的心身一下子放鬆並安靜下來。

聽淨居寺代理住持演常法師(左)弘道講禪。

在丈室一楼,聽演常法師講述青原山與淨居寺,我們對廬陵文化和青原禪宗漸漸有了一些認識。

青原山是一座歷史文化名山,自然風光翠幽、奇秀,北宋詩人楊萬里贊它是“山川江西第一景”。

歷代文人墨客雲集青原山,王陽明、文天祥、黃庭堅、楊萬里、顏真卿、徐霞客等大家都留有墨寶和詩句,黃庭堅的《次周元翁同曹遊青原山寺長韻》,亦稱《青原山詩》《七祖山詩》《次韻周法曹遊青原山寺》,與顏真卿隸書“祖關”、文天祥手書“青原山”、李綱《遊青原山記》,並稱“青原墨蹟四寶”。

文天祥手書“青原山”,雄厚有力。此為淨居寺第一重山門。

顏真卿書寫隸書並不多見,“祖關”為淨居寺第二重山門。

青原山是佛教聖地,尤以淨居寺最負盛名。唐神龍元年(西元705年),廬陵人行思禪師(俗姓劉,今江西吉安安福人,世称禪宗七祖),得六祖慧能大師心法,到青原山創建寺院,傳佈佛法,普度眾生,發展成禪宗南宗的青原法系。

禪宗一花開五葉,臨濟、偽仰、曹洞、雲門、法眼。其中曹洞、雲門、法眼三大宗派奉七祖行思為祖師,確立了淨居寺在佛教界舉足輕重的地位。

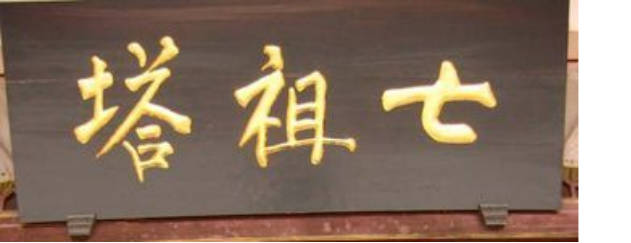

七祖塔供奉七祖行思禪師肉身。

唐開元二十八年(西元740年)十二月十三日,七祖行思升座佛堂,跏趺圓寂,終年67歲,安葬於淨居寺毗廬閣右後山。乾符年間(西元874年-879年),僖宗賜予行思諡號“弘濟”,唐玄宗“敕建七祖弘濟禪師歸真之塔”。

淨居寺為千年古刹,淨居寺坐東南朝西北,佔地二十餘畝,具有典型的江南水鄉庭院特色。以大雄寶殿為中軸心,天王殿居前、毗盧閣居後,功德堂、祖師殿、禪堂,齋堂、伽藍殿、客堂、地藏殿整齊地分布在兩側。放生池左上角引來青原溪活水,四拱橋把大雄寶殿分別與天王殿、禪堂、毗盧閣和齋堂相連,為難得一見的建築格局,這在全國也是獨一無二的設計。如今大雄寶殿的建築基座仍為建寺初期的基座,經歷了1300多年依然穩固如初。

演常法師介紹淨居寺廣結善緣,臺灣高僧聖嚴法師曾帶500名僧眾拜謁青原山淨居寺。

今天,我們也是從臺灣來,仰望參天大樹,頓悟佛法無邊。

演常法師還帶領我們到七祖塔拜謁,隨慧燈法師合掌繞行三匝,心心念念阿彌陀佛,祈福兩岸和平,國泰民安。

臨別,演常法師、慧燈法師和我們合影留念。

感恩淨居寺!感謝青原山!

淨居寺附近就是陽明書院,是陽明心學的首踐地。書院布展了明代偉大的思想家、教育家、軍事家王守仁專題展覽。王守仁(1472-1529),字伯安,號陽明,世稱陽明先生,為中國歷史上“立德”、“立功”、“立言”真“三不朽”人物,他的致良知心學理論是中華文化的瑰寶。

兩岸同文同源,我們也開車去過臺北陽明山參觀陽明書屋,两岸都非常重視陽明文化。

(中華商報社記者江華報導)

|

上一條:在梅州享受足球盛宴

下一條:沒有了 |

返回列表 |